一、父亲的信仰与情怀

首先感谢大家在这么寒冷的冬天从四面八方汇聚到珞珈山庄来纪念先父的百年诞辰,我们作为后人非常感动!我知道父亲一辈子爱学生,把一生的时间和精力都投入到教书育人之中,所以学生们也深爱他。父亲如果在天有知,看到这么多的弟子、再传弟子们齐聚在这里,回忆他当年的教诲,研讨他开辟的研究领域,切磋学问,探索进一步开展研究工作的方向、路径和方法,他一定会非常欣慰和高兴的!

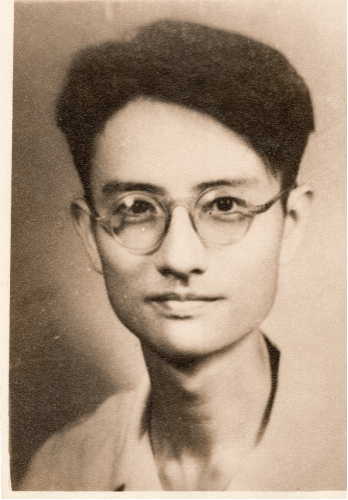

1947-1948年间,石泉先生在陈寅恪先生指导下写作硕士学位论文

《中日甲午战争前后之中国政局》

父亲是1954年要求“归队”,从北京,从高教部留学生接待处,随同调任武汉大学党委书记的副部长张勃川同志来到武汉的。从高教部调来武汉大学虽是机缘巧合,但父亲热爱教学科研工作,回归到教学队伍中来是他一直以来的心愿。父亲虽然一辈子都有深重的家国情怀,但并不是一个适合从事行政工作的人,教书育人才是最适合他的;我的母亲亦复如是!父亲是新中国成立之时,从华北解放区进入北平参加接管的干部队伍中的一员,1954年来武大前已历任科长和副处长,接待过许多海外归国的学者专家。虽然从政这条路当时走得比较顺,但是从父亲的一生来看,我们都觉得,教书育人更适合他。

父亲一辈子爱学生如自己的孩子,工作永远放在第一位。小时候我喜欢生物,父亲非让我学历史。他说:家里有现成的书,有两个老师,你学历史更好。但是当我写好论文,想让父亲把把关的时候,父亲从来不用工作时间帮我,永远是用业余时间帮我。白天的时间他永远都在看学生的论文、作业、做研究或是社会工作。记得我的第一篇学术论文成稿后,第二天要上交,我想让父亲利用上午精神好的时候帮我看一看。然而,整个白天他都在改学生论文,直到晚上12点,他赶我去睡觉,说明天早上一定给我。可是凌晨三点多钟起来,映入眼帘的,却是父亲一边嚼着用开水泡软的梅干菜解困,一边帮我看论文。当时我就有意见了,我说你为啥精神好的时间给学生看论文,不帮我看,非要困了才看?父亲说,“看你的文章是私事,看学生的文章是公事。”父亲将工作和私事分得太清楚了!他们这一代人公私观念是很分明的。从父亲的一生来看中国传统文化对他的影响很深很深。

1988年在楚国历史文化研讨会开幕式上

(左为朱雷教授,右为陶德麟校长)

另一个对父亲影响很深的是基督教信仰。父亲四岁丧母,后来又离开亲生父亲,过继到另一房做嗣孙。这一房的祖母是张之洞的小女儿,她很有能力,但二十九岁守寡,性格多少有些孤僻。所以父亲小时候在精神上是孤寂和压抑的,性格上也很敏感。后来他信了基督教,精神上有所寄托,才逐步从这种压抑中走了出来。但以后他放弃基督教信仰,也是经过自己认真学习和反复思考,从心里接受了马克思主义和共产主义,认为后者更能帮助中国进步,而自愿放弃基督教信仰的。所以,我觉得基督教信仰解决的是父亲个人的问题,而马克思主义则解决了父亲心中的中国问题。应该说,放弃基督教,信仰马克思主义,是父亲在个人生存意义与国家存亡之间做出的大抉择。父亲一辈子与共产党肝胆相照,更是多次申请入党,只是因为党组织有更全面的考虑,让他留在党外,以更好地发挥作用。勿庸回避,基督教的信仰,对父亲的影响确实很大。对他一生影响很大的几位燕京大学外籍教授,如夏仁德、赖璞吾以及校长司徒雷登,都是基督徒。1972年中美恢复联系之初,夏仁德就作为美国友好人士受邀访问北京,并受到周恩来总理接见,而他所提名单中迫切要见的人里就有父亲。在我从父母及其燕大同学那儿得来的印象中,几位先生虽是基督徒,但他们从不强迫别人改变信仰,而是身体力行地去做,以自己的言行去影响他人;而且他们学问很好。所以父亲这一辈子做任何事情也是身体力行,要求别人做到的,自己一定首先做到,绝不会自己做不到而要求别人做到,任何事都不会强人所难。这一立身处事的准则对父亲一生影响很大。

父亲的生活非常简单,不抽烟、不喝酒、不喝茶、不打牌,只爱听个京剧,心情好时也唱上几段。除此之外就是嗜书如命,一天到晚手不释卷。父亲去世以后,母亲曾非常自责,说:“你爸不抽烟,不喝酒,就爱买个书,我还要管着他,我为啥要管着他呢!”由于父亲太爱书了,家里堆满了书,许多书都没地方放,塞得到处都是。“文革”期间,下放干校前,父亲曾给武大历史系捐了六大木箱书,基本都是近代史的书,当时没有做书目,连索书号也没有做。这批书中就包括父亲师从陈寅恪先生做近代史研究时收集的珍贵资料,连陈先生都曾称赞过这些资料。父亲将其统统捐给了历史系资料室。

由于家道中落和祖母去世,父亲念大学时,一直靠奖学金为生。抗战期间他最困难时,陈寅恪先生为帮助他继续读书,曾聘他为助手,并跟他说:“我这里要你做的事并不多,你好好读书。”所以父亲的藏书版本并不好,因为他买不起好版本的书。他告诉我:“书是为了用的,版本不好,我自己能校勘、能辨别,能用,就行了。”所以,父亲的很多书是通行本,有的印刷质量还不好,字也很小,看起来很吃力。上天神佑,父亲的眼睛并未因读书而出现问题,他一直到晚年,目力都不错。我们为此感到非常欣慰。

1997年3月摄于恩师陈寅恪先生指导其写作学位论文时的故居门前

父亲走了十多年了。今天,有机会和他生前的朋友、弟子们一起纪念他,我们既感激,也感到幸福。我们为有这样一位父亲,感到骄傲。诚挚地感谢大家。

(石莹,武汉大学经济与管理学院)

二、开放心态与文明自信

今天我们一起在这里纪念石先生,也就是我们的父亲,我的岳父。我和石莹一样,非常感谢大家。可是,我在这里想说的是,我们这些人,还是跟岳父那一辈人,有很大的不同。我觉得岳父那一辈人,都有深重的家国情怀。我自己的硕士生导师王仁卉老师,他的岳父是桂质廷先生,我的博士指导老师柯俊先生,他们每一个人都是非常有抱负的人,满腔热血,怀抱救国济世之志,努力奋斗,不顾自身,更不要说去谋取个人名利了。我是在北京科技大学读的博士,我的导师跟武汉大学也很有渊源。他是在唐山工学院入学,抗战的时候,因为变故,最后从武汉大学化学系毕业。他去年刚去世,遗体捐给了武汉大学医学院做人体解剖。我能够感受到他们的伟大无私,却没有能力表达出来。总而言之,他们都是了不起的人,心里装着国家,装着天下,装着人类,还有这个世界。我常常觉得他们了不起。

20世纪80年代初摄于珞珈山

1995年,我得到一个机会,到美国从事一段时间的研究。临行前,岳父跟我说:你到美国去,这个机会很难得,专业上肯定要希望有点长进;同时,也要花点时间,去了解了解美国的宗教。要想了解美国的社会,你要对宗教有点了解。我还真把这当成了一个任务,对美国的宗教作了一番认真的了解。

我们在座的很多人去过美国,肯定有感受,看美国人的东西,和中国人的文史传统,特别明显的一个区别,就是中国人的“己所不欲,勿施于人”,美国人却说“我之所欲,推之于人”。大家也许觉得这句话的意思,是说好东西要分享。这两者之间,可是有很大的差别。中国人讲“己所不欲,勿施于人”是首先考虑别人;美国人讲“我之所欲,推之于人”,则是把他们的偏好强推出去,根本没考虑到别人。他觉得好的东西,别人是否也觉得好,是否要考虑别人,他们是从不考虑的,甚至就是强人所难地去接受他们认为好的东西,去做他们认为好的事情。

我们国家从五四运动发展到现在,包括社会科学、自然科学,方方面面,都到了一个可以做深刻反思的时候了,包括对我们国家的传统,我们国家的文化。我在我们院里有时候给新生或毕业生致辞,我总说我们这一代很幸运。我们可以看着中华民族经过近200年的曲折,一步步地往前走,而且我们还将会看到:国家、民族,在一步步地重新走上世界之巅。原因就是咱们的国家、咱们的民族、咱们的文化特别有包容性,这在当今世界是最大的软实力。当今世界有两个恐怖平衡:一个是核恐怖平衡,一个是金融恐怖平衡。那么,在这种情况下,靠核战争、金融战争是无法分胜负的。最后分胜负的是看哪一种文化,哪一种制度的包容性更强,你就更有生命力。

石泉先生,摄于1995年10月

我在美国待过三四年。我的老板也可以说是一个大家,是个印度裔老板,曾经给里根总统做过总统科学顾问,他们家是三十几代的婆罗门,印度的顶级种姓。但是从他爷爷那一代,改信基督教了。他在美国基督教全国委员会科学委员会里做头头,还是美国工程院院士。我刚才讲包容性不足的问题,这位老先生也认识到了。剑桥大学有一个非常有名的讲座,叫希尔伯特讲座,希尔伯特是一个大数学家。这个讲座每年从全世界请一个人,任何学科都可以。他70年代到英国去做过这个讲座,印度人里第二个,第一个是泰戈尔,有名的诗人。他讲什么呢,讲宗教。他这个系列的演讲,结集出了一本书,叫《信仰实验》,我们家里都有。他想说的其实就是两句话,非常简单的两个句子,就是咱们老子说的“道可道,非常道”。他认为基督教最大的问题,就是给GOD下定义了。任何东西只要一被定义了,就被箍死了。

再来看这个宗教,这是当年岳父交代的任务,我还真是花了很多功夫。我们在美国,一开始在一个大学城,所有的教堂,我都去。不同的教堂,基督教的,天主教的,希腊正教的,罗马正教的,然后基督教里面还有很多很多的派别,我都去。周末,懂不懂,我都进去听一听,看看他们在里头做些什么,听完后还琢磨。结果就像我刚刚讲的,我了解越多,就越发觉得中国的传统文化,咱们老夫子的这个文化,太博大精深,太有生命力了。那么,在座的都是历史学院的精英和祖国未来的希望,我们衷心的希望只有一个:把我们的历史地理所办得越来越好。再推而广之,把咱们国家的文化,甚至包括这个方志,都是咱们文化的一个方面,把它们给发扬光大。不要愧对我们的老祖宗,也不要愧对我们的老先生,把他们的家国情怀,发扬光大,增强中华文明的自信心。

(赵兴中,武汉大学物理科学与技术学院)

(本文系2018年“纪念石泉先生百岁诞辰研讨会”发言稿)