辛丑岁末,同学群里传来消息,冯天瑜教授荣获首届“湖北省杰出人才奖”,位居头版头条,赞曰:“以广博视野和勤奋写作,阐释中国文化的过去、现在和未来。其原创研究和突出贡献,广受海内外尊崇……” 啊!名至实归,天瑜的光荣,也是湖北省武昌实验中学——母校的光荣。

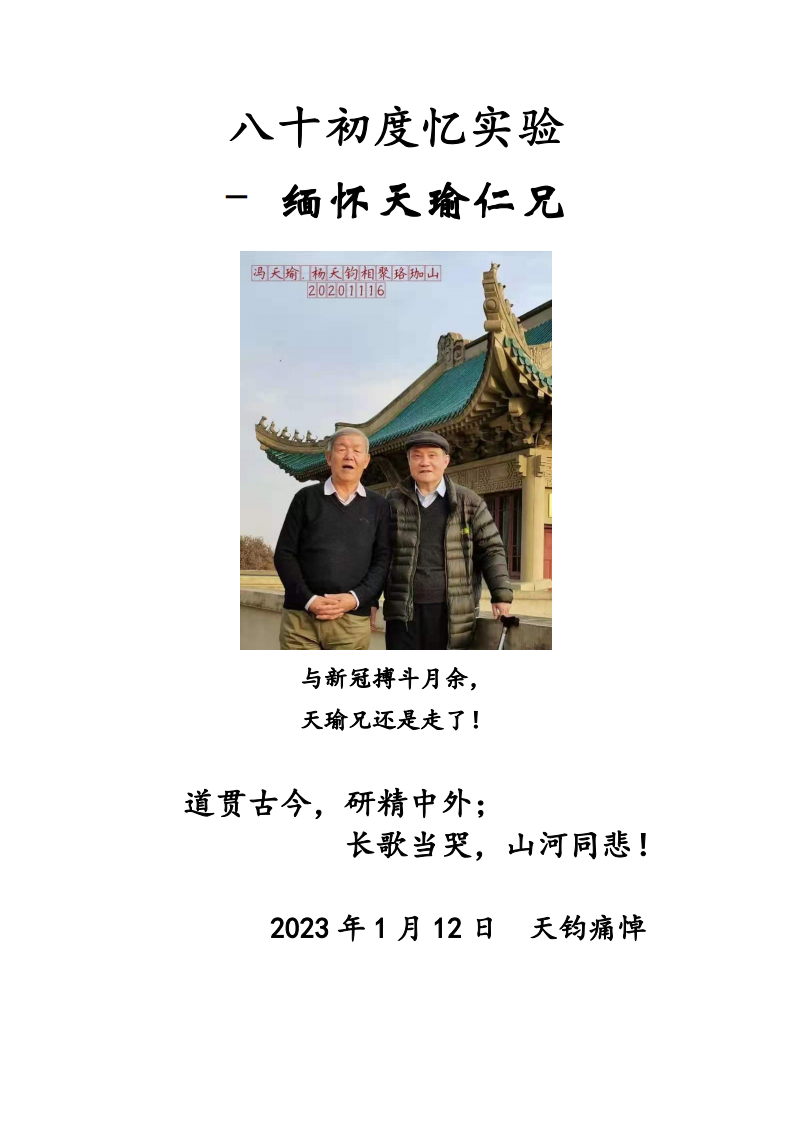

我们最近一次相聚,是在二零二零年十一月母校百年华诞,几位同窗:冯天瑜、唐翼明、陈昆满、李宝襄和我,有幸躬逢其盛,秋阳普照,庆典盛况空前,一起回忆起几十年前的往事。

一九五四年长江发大水,我们小学毕业升初中,门槛很高的实验中学近两千人报考录取两个班,冯天瑜、严忠和、万慕慧和我们几位,有幸由武昌实验小学入列,进到中学又遇到高宏、方克明、宋亦王、漆文瑾、李宝襄等等同学,念到高中,还有唐翼明、余抱青和许多朝气蓬勃的同学加盟,我们一生的友谊,因书结缘。

当时实验中学的学业,我们都很轻松,只要上课聚精会神,认真完成作业,考试和成绩不会差。同学之间常常谈天说地、论古述今,在意于知识的广博,几乎没有“比学赶帮超”互相较劲的风气,这样,课余常有大把的时间,书籍是我们共同的爱好。

谈到阅读,要从武昌实验小学说起。其校园曾是清代“两湖书院”和大革命时期国共合作的原“武汉中央军事政治学校”旧址,隔湖常常传来中南音专(现在武汉音乐学院)悠扬的钢琴声……小学伊始,常常放学之后,由文明路、彭刘杨路,经阅马场,到绿树葱茏蛇山脚下的湖北省图书馆看书,当时冯天瑜的母亲张秀宜老师在这里工作,常常给予指导。在少儿阅览室,从小人书入门,而后阅读了许多儿童读物,诸如叶圣陶的《稻草人》、冰心的《寄小读者》、陈伯吹的《吹口哨的孩子》等,印象深刻的还有袁鹰的《丁丁游历北京城》,叙述了一位上海少先队员丁丁利用暑假游览北京城,欣赏了许多名胜古迹,见闻了许多新人新事的故事。张老师和蔼可亲,告诉我们:“多看书更要多动笔,经常撰写读书心得。”小学高年级时,洋洋洒洒五六百字并不费力,记得只有天瑜独出心裁,美文之外,配图描摹首都北京的历史建筑,记得在稿纸上方,手绘一幅颐和园全景,佛香阁巍然屹立,昆明湖水波光粼粼,图文并茂,赏心悦目。小学高年级开始阅读《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》四大名著,后来广泛涉猎《说唐》、《说岳》、《镜花缘》、《老残游记》等书籍。尤其印象深刻的是,因为常常光顾,张秀宜老师把我们这些熟面孔组织起来,称之为“基本读者”,编成小组,除了自由发言,互相讨论之外,在这顶桂冠之下,仅仅是小学生,并无任何担保,也无需复杂的手续,可以借阅书籍,当年对于这帮不更事的少年是莫大的福利。

这样,由小学到中学,从小培养了热爱阅读和写作的习惯,增长了对知识的渴望,幼小的心灵充满阳光。

德智体全面发展是实验中学的光荣传统,我们的少年时代有幸从未感到课业的压力,同学们得以充分展现聪明才智。少年天瑜,绘画技高一筹,多为绘像人物。记得有一年,大家喜欢“说唐”,天瑜手绘第七条好汉罗成,面容俊俏,不苟言笑,身跨闪电白龙驹,手持五钩神飞枪,栩栩如生;又说到其表哥秦琼秦叔宝,画面展示双手紧握镀金双铜锏,大有勇武过人之势。少年时期,向往英雄好汉,通过手绘而出神入化了。难得的是美术老师黄佑智先生(兼善音律,校歌作曲),一口纯正的湖北浠水乡音,由素描、临摹入门,教导我们体会“出神入化”的要义……当年李宝襄的水彩风景、傅振斗的铅笔人像、张鹏远的美术字,乃至高中王武椿的铅笔速写都留下了深刻的印象。

当年学校的音乐教室,胡仁之先生把我们带入音乐的殿堂:聂耳、冼星海的旋律、“关山月”的古韵、以至舒曼的“梦幻曲”……至今常在脑海中回响。少年高宏,当年就展现了音乐的天赋,李宝襄和我常以高宏为师,一起研习二胡,刘天华、华彦钧名曲,以及广东音乐、潮州锣鼓,初步有了国乐的入门知识,只是惭愧,我始终不得丝竹乐器滚动揉弦的要领。高宏还喜登台表演,有一次学校饭堂文艺汇演,“黑人吁天录”短剧出现一位小孩,浑身漆黑,从灵活转动的眼睛才认出高宏。当然,日常生活中高宏也不乏表演的机会,一年寒假,联系到访问解放军炮校,自任慰问演出队长,雄赳赳站在队列一旁,吹起口哨规范我们行进的步伐,已经记不得演出了那些节目,只记得他的热心和组织的才能。值得欣慰的是,高宏至今一直荣任我们1957年高中年级校友分会会长。

五十年代清贫的家庭负担不起我们住校的开销,加上兄弟姐妹都在上学,家境捉襟见肘,甚至没有条件在学校“搭伙”,我们高高兴兴享受着走读生的快乐。冯天瑜家住武昌矿局街,会同也是实验小学毕业而高一级的张庆圭,每日清晨经花堤街到清风巷邀我上学。所喜实验中学的老师上课很少拖堂,我们上午课后回家,午饭后到校时间经常还有富裕,我们沿着法国梧桐树影婆娑的大成路到解放路,路经曹祥泰杂货铺、刘有余堂中药店,走到新华书店门市部才是我们兴趣之所在。初中时期,阅读范围扩大到历史地理,以及政治经济的入门读物,午休时间有限,有趣的书籍在书店里也只能大致浏览,但涉及领域逐渐增加,扩大了我们的视野。只是有一次阅读邹韬奋先生的“萍踪寄语”和“萍踪忆语”,虽然只是述及欧美的陈年旧事,但在当年禁锢的环境,开始知道西方世界一些真实情况,眼界大开,爱不释手,每天在读过的那一页夹一纸条,放在一摞书最下面,第二天继续阅读。这样,由书店经司门口到西捲棚上学的路上,尤其下午课后,天瑜和我们几个小友,信马由缰,话说天下大势。特别在初二之后,时逢苏共二十大批判斯大林个人崇拜及肃反扩大化问题,国内反右运动又刚开始,我们十分关注,天瑜有时听过湖北省图书馆的相关讲座,加上勤于思考,“天下兴亡,匹夫有责。”不免广征博引,试图解读我们小小心灵感受的困局,常常妙语连珠,我们虽有不惑,但也畅所欲言,总能高高兴兴获得许多真知灼见。我们这些少年,朦胧中盼望政通人和、国泰民安。

所幸当年实验中学也有一座规模不大的图书馆,操场一侧高坡上还有一个书报杂志十分丰富的阅览室。当年在“学好数理化、走遍天下都不怕”口号下,北京出版的“大众科学“,上海出版的“科学画报”给我们许多教益,尤其由苏联杂志脱胎的“知识就是力量”,更是阅读的重点,诸如宇宙的起源、生物多样性、科学技术的新进展,乃至不同门类工业的介绍,都是我们关心的话题。实际说来,实验中学的教师十分优秀,课堂教学循循善诱,班级同学充满浓郁的学习氛围,鞭策我们从少年时代就非常注重文理兼修。数理化几门功课,学起来也是兴趣盎然,我们还有“平时不烧香,临时抱佛脚”的小聪明,加上有唐翼明、李宝襄、周蒂、余抱青、董天临等等学霸烘托气氛,我们的学习成绩也常名列前茅,中学教育打下良好的基础,让我们终生受益。

配合政治思想教育,当时正是《钢铁是怎样炼成的》和《卓娅和舒拉的故事》风行的年代,不仅如此,天瑜和我们心中更是钟爱经典的俄罗斯文学,莱蒙托夫、普希金、托尔斯泰、屠格涅夫,直至高尔基、肖洛霍夫、法捷耶夫等等是我们常常议论的作家,甚至戈宝权、梅益、刘辽逸等一些名家优美的译笔,也让我们钦佩。至今还记得一件有趣的事,偶尔从兄长处得到一本郭沫若转译的《少年维特之烦恼》,这是一本德国狂飙运动时期年轻人向往美好爱情而不得的巨著,但在当时,这本奇书只能几个小伙伴私下传阅,印象深刻。几十年过去,直到上世纪八十年代初期,我在德国攻读博士学位,看了几年前东德导演由书籍改编的电影,几位演员非常优秀,维特是一位多情善感的英俊青年,绿蒂是一位激情四溢的妙龄少女,整部电影像一篇感伤的抒情诗,坦率、真实、坦露心扉、毫不做作、十分精彩。回国后赶紧买了一本人民文学出版社新版,杨武能先生直接由德文翻译的译本,好像老朋友重逢,读起来韵味十足,联想起少年时代最初阅读的印象,方知中外书籍的营养,就是这样滋润着青少年的心灵,自然也有许多感慨。

说起五十年代中期,武昌的物价还很便宜,当时“过早”,三分钱一个面窝,五分钱一碗热干面。出于对走读生的关怀,后来学校茶水房开始可以给学生中午热饭,每天只收一分钱。记得当时,睿智沉稳的李宝襄、颇有音乐禀赋的高宏、聪明秀丽的刘同平,加上天瑜和我,几个要好的同学,每日中餐,虽无大鱼大肉美味佳肴,但也是“青菜萝卜糙米饭,瓦罐天水菊花茶。”吃得津津有味。引人入胜的倒是每天午饭后,坐在教室里海阔天空的谈天,天瑜常常是话题的引领者和应答者,令人称奇的是,他对那时出版厚厚的《世界知识手册》中的很多内容如数家珍,时时冒出一些独到的见解。记得当时,读了一些鲁迅、茅盾、老舍、曹禺、李六如等作家的著作,先后也读了郭沫若《我的幼年》、《少年时代》、《创造十年》、《反正前后》,而热闹一阵的议题,是《洪波曲》中记载了我们熟知的“昙华林”和“汉阳门”,“大东门”和“长春观”,“珞珈山”和“梁子湖”,其中叙述民国、北伐和抗战,并将历史地理融合一起,格外有趣。当然不免也议论有关郭老先生的趣闻,从‘维特之烦恼’说起,又说到从小就不正经,孩童时代就有性幻想调戏漂亮的大嫂,大家哈哈一乐,后来还相约读了郁达夫、张资平和田汉的作品,始知难怪鲁迅先生戏称创造社有几位,或可戏称为“流氓才子”。当年,我们一群初中生,谈起“文学研究会”和“创造社”以及“鸳鸯蝴蝶派”的分野,谈起“左联”的影响,有理有据,经常争得面红耳赤,在中国现代文苑中漫游的这么一群少年,常常自得其乐。

可惜的是好景不长,学校强制必须午睡,老师不时沿教室巡视,我们也还聪敏,后来离开教室,不时变换地方,继续我们口无遮拦的“午间讨论会” 。

就这样,我们慢慢长大成人,至今留下了许多温馨的回忆。

光阴荏苒,几十年过去,我由理工科的学生,大学毕业后从西南到东北,在艰苦的环境中投身祖国工业建设;改革开放后,由于科研工作的成绩,荣获德国为优秀青年才俊颁发的洪堡奖学金出国深造,回国后从事高校的教学和科研工作。只要有机会回到武汉,少年时代的朋友,唐翼明、高宏、方克明、宋亦王、漆文瑾、余抱青、李宝襄等等当年的少男少女,常有机会到天瑜和同平伉俪家中小聚,珍贵的礼物总是得到他的新著,饭后余兴总是放开喉咙把少年时代的歌曲复习一遍。天瑜和大家依然保留着许多年轻时代的执念和热情,海阔天空,谈古论今。平常时日,现代的信息技术,如微信和邮件也让我们紧密联系在一起。

上世纪九十年代,每年我会出席国务院学位委员会的会议,有一次住会,我校柯俊院士(武大化学系出身,金属物理和科学技术史领域的权威)和我,夜访出席会议的历史学界的权威、社科院历史所李学勤先生,请益关于我校科学技术史的学科发展,以及科技考古和科技文化遗产保护等方面相关事宜。李先生谈到近现代科学技术史研究时,特别提及张之洞的历史功绩,建议一定要看看武汉大学冯天瑜的专著,这些著作深入研究了张之洞在建设汉阳铁厂、汉冶萍公司乃至汉阳兵工厂等近现代系统工业体系的贡献。后来又有几次碰到李先生闲聊,知道我和天瑜曾经同学,他又说起天瑜在构建现代意义文化史的努力,《封建考论》一书引发的讨论……话语之中,始知天瑜已据史学要津,让我肃然起敬,有这么一位杰出的同学!

二零一八年暑期,我在欧洲参加维也纳国际会议之余,家人同游希腊罗德岛。同行的孙女在德国念八年级,没有成天摆弄手机的习惯,总是手捧书籍,候机、乘船也是手不释卷。罗德岛是地中海文明的起源地之一,在其鼎盛时期,公元前302年,人们竖立起一个巨大的太阳神雕塑,成为古代世界七大奇迹之一。我们在岛上许多中世纪的建筑流连忘返,孙女沉浸在岛上的文学气氛和独特的历史内涵之中,开始思索公元前西方文明与中国文明的意义,从她身上仿佛又看到我们少年时代渴求知识的影子,我告诉她这些领域必须请教天瑜爷爷,首先要学好中文。第二年初,孩子回国省亲,送给我一篇读书心得,讨论欧洲城邦文化与中国耕读文化,我和家人私下戏曰:如果学好了中文,成绩还不错,长大之后应该报考武汉大学文化历史研究所,进入天瑜门下攻读。

二零二零年十一月,适逢武昌实验中学百年华诞,我们当年同学们天南海北齐聚江城,喜见天瑜精神矍铄,又见《冯天瑜文存》卷帙浩繁,不禁慨叹:一生家风诗礼,勤勉笔底波澜,必将传之久远。

不料新冠海啸袭来,抗争月余,今日传来噩耗,万分悲痛,天瑜仁兄安息吧,我们永远怀念你!

(杨天钧教授,冯先生小学中学同学,曾任北京科技大学校长)