冯天瑜先生是我们学习的楷模

2023年1月12日10点41分,著名历史学家、教育部社会科学委员会委员、湖北省“荆楚社科名家”、武汉大学人文社会科学资深教授、长江文明馆(武汉自然博物馆)名誉馆长冯天瑜先生,因病抢救无效在武汉仙逝,永远地离开了我们。虽然先生与病魔抗争多年,2022年底傅才武教授还发布了先生病危急需输血的求助,心里一直有所牵挂,但噩耗传来时,还是无比震惊和悲痛。先生是名满天下的大学问家,是中国文化史研究公认的领军人物,他提岀的“文化生态说”“文化元典说”为学界充分肯定和大量引用。先生的仙逝是我国学术界、文化界、教育界的重大损失,我们也痛失了一位德高望重的好师长。我与先生因长江文明馆结识,在长江文明馆、武汉自然博物馆的建设和“大河对话”国际论坛等活动中先生给予了我很多支持和帮助,先生的治学精神和高尚人格也深深教育和感染了我。在与先生相识的近十载中,许多往事难以忘怀,谨以此文表达对先生诚挚的怀念!

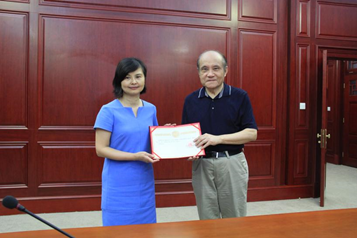

时任刘英姿副市长为冯天瑜先生颁发长江文明馆名誉馆长证书

冯天瑜先生参观长江文明馆

长江文明馆缘起

先生是中国文化史领域最具代表的学者之一,他一生致力于中华优秀传统文化的研究,近年来更是深耕长江文明与荆楚文化,在长江文明研究方面更是独树一帜。先生埋首书斋,不仅潜心理论研究,还心系国家、社会,关注城市发展,让学术研究成果服务于城市建设、服务于国家文化战略。长江文明馆就是其中的典型代表。

2012年初,时任武汉市市长的唐良智同志在武汉东湖国际会议中心开会时,就武汉如何利用长江文化优势在长江城市群中发挥作用等问题征询先生意见。虽然手头事务繁忙,但一听说是谈长江文明,先生就特别兴奋,搁下电话便匆匆赶到会议中心。见面后,两人就长江的自然生态与资源,历史文明与遗产,武汉的优势与文化等进行了广泛的交流与探讨。2012年5月10日,先生又与傅才武教授以《借力长江文明建立区位文化优势突破中部“注意力贫困”》为题给唐市长写了一封信,提出“抓紧打造国际性‘长江文明论坛’,作为突破中部‘注意力贫困’的战略工具”、“建设长江文明博物馆群,作为确立武汉‘长江文明高地’的战略支点”、“‘三位一体’整体规划设计,创新运营模式,形成长效发展机制”、“围绕长江文明博物馆群建设高端会务区,配套建设文化旅游核心景区,形成武汉的‘百年名片’”等建议。唐市长看过信后,立即作出批示,请分管文化的时任武汉市副市长的刘英姿同志组织市文化局认真研究。

冯天瑜先生给时任唐良智市长写的信

唐市长与先生都曾考虑过在南岸嘴这方宝地做长江文明的文章。但因为一些原因,未能如愿。此时,武汉正在筹备第十届中国(武汉)国际园林博览会,唐市长是筹备工作领导小组的组长,于是唐市长便将先生依托长江文明开展城市建设的建议放到了武汉园博园,先是提出在园博园主场馆绿色科技馆中展示世界流域文明,重点展示长江文明,后又直接将绿色科技馆更名为长江文明馆。在先生的指导下,长江文明馆于2015年9月25日与武汉园博园同期建成开放。可以说长江文明馆因先生而起,因先生而建,没有先生,就没有如今的长江文明馆。

当前,全国都在热议长江国家文化公园建设,武汉也在积极争创长江国家文化公园先行区。回望彼时,先生真可谓是时代的瞭望者和思想的领航人,当初信中的很多想法和思路在今天仍然具有很强的指导意义。卓越的学者

先生出身书香之家,受家庭文化环境的熏陶,从小就酷爱读书,博览中外名著,学识渊博、思想深邃、视野开阔。先生将他对长江文明的研究毫无保留地融入到长江文明馆的建设中。在很多著作中,先生都提到“轴心时代形成的世界诸古文明,多已消弭在历史长河之中……唯有中华文明于起伏跌宕间传承不辍,其重要原因之一,是中国存在平行互补且有自然屏障相间的两个大河文化:雄浑的黄河文化、清奇的长江文化……经由长江文化对黄河文化的承接与创造性发挥、自强不息、厚德载物的中华精义得以保持与广大。”“黄河流域对中华文明的早期发育居功至伟,而长江流域依凭巨大潜力,自晚周疾起直追,巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化与北方之齐鲁文化、三晋文化、秦羌文化并耀千秋。龙凤齐舞、国风一离骚对称、孔孟一老庄竞存,共同构建二元耦合的中华文化。中唐以降,经济文化重心南移,长江迎来领跑千年的辉煌。近代以来,面对‘数千年未有之大变局’,长江担当起中国工业文明的先导、改革开放的先锋。”由此,长江文明馆的主基调确定为阐释长江流域也是中华文明的重要发祥地,展示长江文明对中华文明乃至世界文明的突出贡献。在肯定长江文明特殊价值的同时,先生还再三强调“千万不要采取贬低其他来抬高自身,要讲他们的同中之异、异中之同”。

冯天瑜先生参加长江文明馆筹建工作第四次领导小组会议

先生认为“人类历史是一个有机整体的发展历程,社会、经济、政治、文化等要素彼此交融、互相渗透在这个整体之中,起伏跌宕、波澜壮阔地向前推进”。所以,先生虽是一名文化学者,但同样关注经济、政治、社会和生态。他从长江流域的自然禀赋出发,从长江经济带的建设、生态文明建设等角度剖析长江流域的发展前景。在长江文明馆方案策划中,先生多次提到,“物质文明、精神文明方面的内容我们要讲清楚,但有一个前提——一定要把自然地理角度的长江说好、说清楚。”“水,尤其淡水是生命源泉,也是文明源泉。21世纪,水资源将是第一资源。长江流域是北纬30°线自然条件最好的地方,水热资源极为丰富。从今后来看,长江流域是中国乃至世界最有发展前景的地区”。先生让我们做足“水”的文章,把自然和人文有机结合起来,所以我们单设了“走进长江”展区,也增设了“展望区”,整个展览以生态长江、文化长江和经济长江为展示重点,全面展现了长江的自然禀赋和文明大成。

长江文明馆常设展览在2016年荣获“第十四届全国博物馆十大陈列展览精品推介精品奖”,打破了湖北省连续17年没有获此荣誉的纪录。2020年,长江文明馆还被评为国家一级博物馆。每每回首,长江文明馆在没有任何藏品优势的前提下还能收获如此多的荣誉,其重要原因在于展览内容的创新、展览立意的高远,而这份功劳非先生莫属。

在写给唐市长的信中,除了建设长江文明博物馆群,先生还提议抢先打造国际性“长江文明论坛”。在先生的指导下,我们一边筹建长江文明馆,一边策划“长江文明论坛”。有一次给先生汇报工作时,我们请他帮助我们找几个文化大家捧场,他说“要搞就把规格搞高一点,搞一个国际论坛”。我说:“正好我在中国博物馆协会担任过常务副秘书长,我可以找中国博物馆协会秘书长安来顺同志帮忙,把国际博物馆协会主席请来。”也正是在先生的启发下,最后我们将“长江文明论坛”升格为“大河对话”国际论坛,并在安来顺秘书长的帮助下,邀请到联合国教科文组织世界遗产中心代表迈克尔·特纳先生和俄罗斯、英国、印度、埃及等国家博物馆和大河管委会代表参加了首届“大河对话”国际论坛。在迈克尔·特纳先生的肯定下,我们与联合国教科文组织进行了更深入的交流与合作,第二届“大河对话”国际论坛由此上升为联合国教科文组织与武汉市人民政府联合主办的层面。如今,“大河对话”国际论坛已成为武汉市国际文化交流的重要品牌,华夏文明与世界文明对话的重要平台。

当时,先生因病未能出席“2016大河对话”。在筹备“2018大河对话”期间先生又再度入院治疗,可能是有所预感,先生在出院不久,身体还没完全康复的情况下,仍坚持亲临论坛作主旨发言。因为疫情,“大河对话”国际论坛目前只举办了两届。这是先生第一次也是最后一次站在大河对话的会场上为我们讲述他心目中的长江文明。

冯天瑜先生在2018大河对话作主旨发言

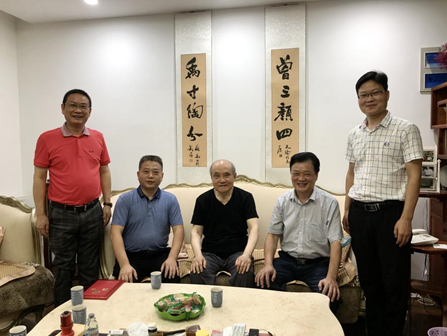

先生之所以能取得如此高的学术成就与他的治学精神密不可分。2020年7月23日,我陪同武汉园林绿化建设发展有限公司新任董事长吴克军,长江文明馆(武汉自然博物馆)馆长叶昌程、副馆长张肖雯、副经理陈修家去看望刚出院不久的先生。一进门,只见先生正在聚精会神地校对书稿,我便脱口对先生说:“您刚出院不久,还是应该以休息为主,这种校对的事可不可以让学生帮帮忙?”先生很严肃地对我说:“自己写的书怎么能让别人校对呢!”听到先生的回答,我是既心疼又敬佩,心疼的是先生刚出院,身体还没有完全恢复,敬佩的是先生治学如此严谨。

在冯天瑜先生家的合影

谦逊的长者

著名文化史学者周积明教授说:“先生是中国传统君子之仁的实践者,温厚宽容,和蔼近人,慈爱简朴、胸怀博大,其德如风,在当今这个世界上,像先生这样具有君子人格、君子风范的大学者,已经不多。”我再赞同不过了。

在长江文明馆展陈大纲初稿专家讨论会上,就长江文明馆缺乏藏品的问题,先生指出靠摆很多的实物,非常严密的一个时段一个时段往下摆,长江文明馆是很难做到的,这需要时间的沉淀。为提升长江文明馆的文化氛围,先生建议“在实证研究的基础上,博物馆的风格可以诗化和哲理化。诗化,就是把唐诗宋词中的名句作为理念,把杰出诗人对长江描述的意境带进展览中,给人很强的艺术感召力。完全诗化也不行,还要有哲理、有思考。”所以后来修订的展陈大纲,展览标题和单元标题后面都增加了一句诗,比如自然区展览标题“走进长江”后面附的是“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;人文区展览标题“感知文明”后面附的是“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。但在后期深化设计的时候,因文字太多,主展标不好表现,我们就向先生提出删除标题后面的古诗,把这些古诗写到讲解词中去,让讲解员向观众普及。先生深思片刻,点点头说,“在展览设计上,你们是专家,就按你们的意见办吧”。

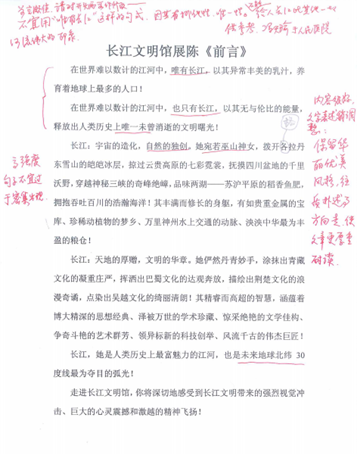

先生是史学大家,年少成名,还被毛主席夸赞,但先生从不居高自傲,既谦逊又宽容。先生曾给长江文明馆写过一个展览前言,但看过刘玉堂写的前言后,先生坚持用刘玉堂写的,而不用他的,他说:“玉堂同志与我也是老朋友,前言写得很浪漫,就用他的吧”,并认真、严谨地对刘玉堂的前言进行了修改。

冯天瑜先生修改长江文明馆展陈前言

长江文明馆筹建时,我们请了很多的专家学者审核把关,每每召开专家会或者登门拜访,我们都会请他们留下墨宝,不仅是一种纪念,也可以丰富馆藏。先生也曾给我们馆写了好几个版本的“长江文明馆”。后来,在我们举办的“长江颂”国际书法大赛征集活动中,中国书法家协会主席苏士澍先生也为我们题写了馆名,先生知道后不仅没有不悦,还特别支持,他告诉我:“你们千万不要为难,苏主席是书法家,用他的更好”。

先生还是一个十分随和的人。长江文明馆试运行期间,我们请先生到馆审查展览。当时我们还没有食堂,到了饭点,我请先生到外面去吃饭,先生问:“你们的职工在什么地方吃饭?”我说:“我们平时都是吃盒饭”。先生就说:“我和大家一起吃盒饭,不用到外面去了。”当时,办公室也还没有装修起来,没有桌子也没有凳子,先生就与我一起坐在馆门口的草坪上吃起了盒饭。

冯天瑜先生在长江文明馆前吃盒饭

还有一次,我在一个会议上见到了先生,于是主动上前打招呼,一见面他就问我:“参观长江文明馆的人多不多?反映好不好?”我告诉他一年大概可以接待120万观众,他听了连声说:“好!好!好!”同时,我还向他汇报了我为了给自己一个交代,写了拙作《快乐的文化人生》,想请他写几句话鼓励一下,他满口答应。第二天,他就电话告诉我,“吴馆长,你好!你说的事我写好了。‘润含春雨 妙悟自然’不知道合不合适。如果不满意,我再写。你工作忙,不用跑了,让你的司机来取吧,他也知道我的家。”真的没有想到先生为人如此谦虚,对我如此关爱。今天再次端详题词,禁不住热泪盈眶。如是种种,影影憧憧。

冯天瑜先生为《快乐的文化人生》题词

先生的嘉言懿行还有很多,限于篇幅有限,不能一一道来。先生虽然永远地离开了我们,但先生的治学精神和高尚人格我们将永远铭记于心。愿天堂再无病痛,愿厚德遍洒人间,祝先生一路走好!

作者:吴宏堂,长江文明馆(武汉自然博物馆)首任馆长,湖北省文化厅原副巡视员。